El Beato de Tábara

Mención aparte merece el Beato de Tábara, fechado en el s. X, un de los pocos que se consideran de características mozárabes. Es parcialmente una copia del Beato de Liébana, iluminado en principio con alrededor de 110 miniaturas de las que tan sólo ocho han llegado al s. XXI. Está escrito en letra visigótica, a dos columnas, y con anotaciones en árabe al margen, y se conservan 166 folios del original, al que se añadieron dos folios del monasterio de Tábara (el resto no se ha podido determinar su origen). En los dos folios añadidos, trabajó Magio o Magius, maestro miniaturista del Monasterio de San Salvador de Tábara (Zamora) y originario de Córdoba, aunque fue terminado por su discípulo Emeterio en el 970 con la ayuda de Senior y la Monnius. Es uno de los primeros que transmiten los nombres de sus autores y sus fechas. De Magius son los primeros 120 folios, pero tuvo que abandonar su obra el 13 de octubre del año 968 muriendo tan sólo 17 días después. Emeterius, llena de elogios a su maestro y fue llamado a continuar su obra como él mismo escribe en el colofón del folio 167 y declara la colaboración de Seniur. Monius suscribe el último folio. La obra fue acabada en los últimos meses de mayo o junio del año 970.

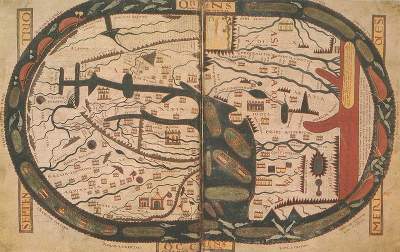

El Beato de Tábara, es conocido por esta iluminación que, curiosamente, no pert enece al códice original, sino que forma parte de un añadido posterior de dos folios recortados de otro códice desconocido. En la iluminación se representa el scriptorium en la Torre del Monasterio de San Salvador de Tábara, en la provincia de Zamora, don de pueden apreciarse los calígrafos y miniaturistas, el orden y disposición de los libros en la torre y otras estancias.

Estos folios debieron ser parte de otro códice, del que no se tiene más información. Del monasterio, tras los distintos procesos desamortizadores del siglo XIX, terminó en manos del titular del Archivo de León que terminó por entregarlo a la Escuela de Diplomacia. De allí, pasó al Archivo Histórico Nacional en Madrid, donde permanece con el número 1097 B. Cuando ingresó en este archivo en el año 1872, llegó muy mutilado y necesitaba una urgente y profunda restauración. Esto fue debido a que Almanzor en el año 970 arruinó el monasterio y además, pasó por manos que sin escrúpulo ninguno, arrancaron casi todas sus miniaturas. De hecho, éstas se conocen por las copias que de él han hecho otros códices.

En el colofón del Beato de Tábara, el discípulo en el mismo colofón explica cómo fue llamado a terminar la iluminación del manuscrito tras el reciente fallecimiento de su maestro en el 968:

¡Oh, torre de Tábara (...)! Es ahí (...) donde Emeterio estuvo sentado y encorvado sobre su tarea, a lo largo de tres meses, quedando todos sus miembros baldados por el trabajo del cálamo (...). Terminóse este libro el 6 de las calendas, de agosto del año 1008 de la Era (hispánica, es decir el 970) a la octava hora, o sea el 26 de julio del 970 a las dos de la tarde.

En una línea muy próxima al Beato de Tábara se encuentra el Antifonario de León, que muchos han creído obra juvenil de Magius aunque menos perfecta en el dibujo, posee mucho mayor movimiento y libertad en su realización que lo que podemos apreciar en los Beatos.

El conjunto de Beatos formado por el de Valladolid, el de la Catedral de Gerona y el de la Seu de urgell representan un segundo estilo iniciado seguramente en Castilla (por Florencio) y desarrollado en León, La Rioja y Castilla, estilo en el que destacan los glacis de colores compuestos, los ornamentos estriados de trazos paralelos, los entrelazos, su iconografía y estilo de influencia islámica y la nueva concepción del espacio pictórico

Florencio de Valeránica, fue un monje castellano de Arlanza y fue tal vez uno de los autores más importantes y decisivos de la mutación genial que a mediados del s. X, en los confines de Castilla y León, elevó la miniatura mozárabe a su más alto grado de originalidad creadora: la que maduró en el segundo estilo pictórico de los Beatos.

Forma junto al Thompsoniano de Nueva York y el de la Seo de Urgel (editado éste por Testimonio Compañía Editorial) un trío de beatos de la misma familia, caracterizado por su buena caligrafía y la calidad de sus miniaturas. En la actualidad es la joya de la Biblioteca del Colegio de Santa Cruz (fundado en el siglo XV) de la Universidad de Valladolid. Antes estuvo en el colegio San Ambrosio de Valladolid y pasó a la Universidad de resultas de la expulsión de los jesuitas en 1767. El manuscrito consta en la actualidad de 230 folios, de 355 x 245 mm., pero originariamente fue de una tamaño mayor, pues sus folios fueron recortados en sus márgenes al menos en un centímetro.

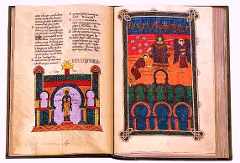

Beato de Gerona

El Beato de Gerona es un manuscrito miniado, obra del Abad Dominicus y de los miniaturistas Emeterius y la monja Ende (primera pintora por tanto, de nombre conocido en España); fue terminado en el año 975, y en 1078 pasó a la Catedral de Santa María de Gerona, de ahí su nombre. En el también participó el monje Senior que antes ya hemos mencionado.

Consta de 568 páginas a dos columnas de 38 líneas. Tiene 124 miniaturas enriquecidas con oro y plata. El Beato de Turín es tan sólo una copia de este manuscrito.

Al final del códice aparece el nombre del patrón, Abad Dominicus, y la fecha exacta de su edición (6 de julio de 975). También se conoce, en lo que es quizá la inscripción más fascinante, los nombres de sus dos ilustradores: En, pintora y sierva de Dios y Emeterio, monje y sacerdote. La palabra latina para pintor aquí está en forma femenina. Era costumbre medieval, citar los nombres, en orden decreciente de importancia. Por lo tanto se puede afirmar que el más importante de los dos ilustradores era una mujer, una de las pocas artistas femeninas con nombre de la Edad Media, probablemente una monja o un personaje noble.

Tiene 284 folios escritos en letra visigótica, importado seguramente del reino de León. Las miniaturas son muy ricas en policromía y abundan el oro y la plata.

En el catálogo The Art of Medieval Spain, John Williams llama al Beato de Gerona, uno de los más ricamente decorado y de los mejor documentados. Este códice contiene los Comentario al Apocalipsis, redactados en el siglo VIII por Beato de Liébana. Además de la recopilación original del Beato de comentarios sobre el Libro del Apocalipsis, esta versión también contiene el comentario de Jerónimo sobre el Libro de Daniel. Daniel es rico en la profecía escatológica, por lo que la inclusión de comentarios de Jerónimo con el trabajo de Beato tiene sentido sobre una base temática. La ilustración que hay a la derecha es la torre de la iglesia de Santa María de Tabara anteriormente monasterio de San Salvador (Tabara, provincia de Zamora), donde se ubicaba el Scriptorium que sirvió para hacer los famosos beatos.

Beato de Turín

Beato escrito alrededor del año 1100 en Cataluña en letra carolina y que hoy se custodia en la Biblioteca Nazionale de Turín. Fue copiado teniendo por modelo al beato de Gerona ya que se ajusta a la composición del beato citado pero actuando libremente con colores y dibujo de ropaje. Contiene 106 miniaturas (93 en Beato y otras 13 en el libro de Daniel). Se trata de un artista alejado ya de la tradición mozárabe o prerrománica hispana y entra de lleno en la estética europea románica.

Beato de San Pedro de Cardeña

El Beato de San Pedro de Cardeña es un precioso beato plenamente románico del siglo XII (1175-1185) constituido por 366 folios escritos en letra carolina-gótica a dos columnas. Consta de 290 páginas y está ilustrado con 51 miniaturas enriquecidas con oro. La extraordinaria belleza de sus imágenes, que reflejan la pericia, sutileza y espero con el que los artistas trabajaron en sus ilustraciones, desató en el pasado la codicia y así sus folios se encuentran repartidos entre el Museo Arqueológico de Madrid, el Museo Metropolitano de Nueva York, la Biblioteca de Francisco de Zabálburu y Basabe en Madrid, y el Museo Diocesano de Gerona.

En el manuscrito destaca sin duda, sus miniaturas, las representaciones de los personajes y la viveza del colorido en los fondos, todo ello ricamente adornado con pan de oro.

Beato de San Andrés de Arroyo

El beato de San Andrés de Arroyo y que se encuentra actualmente an la BNF - Bibliothéque Nationale de France (París) -. Consta de 167 folios en pergamino, sus dimensiones son 300 x 457mm y contiene un total de 69 miniaturas.

De este Beato no se tiene información de su origen pero tiene grandes similitudes con el l Beato de San Pedro de Cardeña, por lo que parece obra de este monasterio. Al igual que el de Las Huelgas son los dos únicos que proceden de monasterios femeninos, ambos cistercienses, y se da la coincidencia de que son también considerados como los más tardíos.

Lo que resulta indudable es que se trata de una obra plenamente románica, que se puede datar hacia el año 1220 y que fue creada en el entorno castellano-leones, aunque con importantes influencias europeas, que se reflejan no sólo en el estilo de sus imágenes, sino también en su iconografía. Nos encontramos sin duda ante el Beato más representativo del Románico en España, hasta el punto que algunas de sus imágenes tienen gran semejanza con la decoración de algunos pórticos románicos del siglo XIII.

Por ser uno de los últimos beatos, es además uno de los más suntuosos, con gran cantidad de oro y plata. Debido a la importancia y riqueza de esta obra, se cree posible que fuera un encargo de Fernando III el Santo para donarlo al monasterio cisterciense femenino de San Andrés de Arroyo, fundado por rey Alfonso VIII y su esposa Leonor de Plantagenet en 1181, como monasterio dependiente de Santa María la Real de Las Huelgas de Burgos.

Existe una enorme diferencia en el espíritu de su autor respecto a los anteriores, que se refleja en una modernidad que le permite trasladar todo el mensaje de Beato, utilizando ya sin limitaciones todas las novedades que aporta la expresión artística románica, incluyendo elementos iconográficos europeos. Se podría llegar a la conclusión que el Beato de Arroyo es un cierre de oro de la tradición de los beatos españoles, basada en la fidelidad al mensaje y la libertad artística.

El manuscrito permaneció en San Andrés de Arroyo hasta la desamortización de Mendizábal en 1836. Posteriormente, en 1882, fue adquirido por la Biblioteca Nacional de Francia, en París, donde se conserva en la actualidad.

Beatode las Huelgas

Conocido también como “ Último Beato Morgan” es un extraordinario códice de 520 X 364 mm. Consta de 184 folios de pergamino en letra carolina minúscula en marrón y rojo y 116 páginas con miniaturas enmarcadas, ocupando desde parte de una columna hasta una doble página, decoradas con oro y plata.

Se trata de una copia directa del Beato de Tábara, antes de ser expoliado y según consta en su colofón, este manuscrito fue terminado en septiembre del año 1220 y había sido encargado por una dama, a la que el autor llama "N", "siempre generosa con Dios y con los hombres" que "tendió su mano a la Bendita Virgen María y al Bendito Juan Evangelista". En principio se había considerado que esa dama era la reina Berenguela, viuda de Alfonso IX de León e hija de Alfonso VIII y Leonor, que había solicitado el Beato para su uso en Santa María la Real de Las Huelgas, monasterio femenino dedicado a la Virgen que había sido fundado por sus padres en 1187, y donde aún permanecía este manuscrito en el siglo XVIII. Sin embargo, tras un estudio detallado de la dedicatoria que existe en su colofón, la teoría actual es que habría sido encargado por Sancha García, abadesa de Las Huelgas en la época de creación del manuscrito. De lo que no hay duda, debido al tamaño y la calidad del manuscrito, decorado profusamente con oro y plata, es de que se hizo a petición de una persona de alto rango.

En cuanto al scriptorium de origen no parece probable que fuera Las Huelgas, de donde no se conocen otras obras. Se supone que pudo ser algún monasterio del entorno burgalés, posiblemente San Pedro de Cardeña, aunque parece seguro que en su iluminación participaron al menos dos artistas toledanos.

Su valor es incalculable pues a partir de sus maravillosas miniaturas podemos visualizar el original hoy casi perdido, aunque éste fuera superado por la creatividad de los miniaturistas antes mencionados. La encuadernación actual no es la original, habiendo sido sustituida posiblemente en el siglo XIV, momento en que además se reforzaron algunos dobles folios.

Del manuscrito nada de sabía hasta que en el año 1770 lo estudió E. Flórez en el Monasterio de las Huelgas, donde debió permanecer hasta la desamortización de Madof de 1869, y 1910 en que fue vendido a John Pierpont Morgan. Desde entonces pertenece a la Morgan Pierpont Library de Nueva York.

Se trata del beato con las páginas de mayor tamaño que ha llegado hasta nosotros. Además presenta una interesante particularidad: es el único que contiene dos colofones. En el primero se ha copiado el que aparece cerrando elBeato de Tábara, añadido al final del mismo junto a la imagen de la torre de dicho monasterio, que también aparece copiada en este manuscrito. La torre-escritorio aparece en el folio 183 con algunas variantes, ya que en lugar de dos campanas aparecen tres; un primer piso con escalera de mano más detallada; una planta baja mucho más minuciosamente descrita; el campanero usando ambas manos y desparecen adornos típicamente mozárabes. El segundo es el colofón auténtico del Beato de las Huelgas. La razón de este doble colofón es incierta. Pudiera ser que este fuese separado del resto del Beato de Tábara durante la confección de esta copia.

El Beato está miniado al menos por tres personas diferentes, dos de ellos al menos provenientes de Toledo, pues ambos aparecen en dicha ciudad encargándose de otros códices toledanos. Del resto de miniaturas, de menor calidad nada se sabe. En las miniaturas los colores más usados son el rojo, el naranja, el amarillo y el verde, y en mucha menor medida, el rosa, el azul, el púrpura el marrón y el lavanda. En otros elementos aparecen también el oro y el plateado.

Todo el contenido tiene licencia Creative Commons 3.0. Imágenes: Wikimedia.